フードダイバーシティ!(後半)

前回に引き続き、フードダイバーシティについて書いていきます。

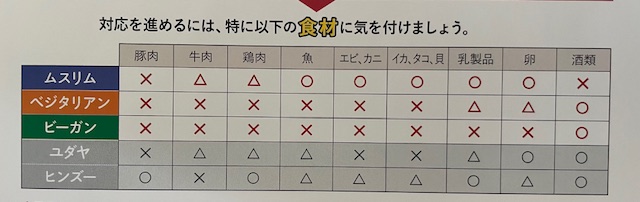

今回は「宗教上の決まりや、動物愛護などの主義により、食べてはいけないとされているもの」について述べます。

「2、宗教上の決まりや、動物愛護などの主義により、食べてはいけないとされているもの」

世界には、さまざまな宗教があり、それぞれの考え方などにより、食べてはいけないとされるものが存在します。いくつか例を挙げながら詳しく見ていきます。

(イスラム教)

イスラム教は、キリスト教に次ぐ世界で2番目に信者の多い宗教です。

イスラム教においては、食べてもよいとされている食品のことを「ハラル」「ハラルフード」といいます。反対に食べてはいけないものは「ハラム」といい、豚肉やアルコールは全面的に禁止しています。アルコールが含まれている調味料(みりんや醤油)や、豚に由来する食材(ラードやゼラチン、豚骨だし)、豚を調理した道具も使用禁止です。

豚以外の食べても良いとされる食肉も、屠畜の方法が決まっており、それに則って処理されたものしか食べてはいけません。

(ユダヤ教)

ユダヤ教においては、食べてもいいとされている食品は「コーシャ」( 「コシェル (適正な) 」というヘブライ語に由来)と呼ばれ、「カシュルート」という食事規定があります。

豚、イノシシをはじめとしてヒレとウロコのない魚類(甲殻類、タコなど)もタブーです。イスラム教と同じように、食べられる食品の加工や調理についても細かく規程があります。

また、乳製品と肉は同時に食べてはならないとし、6時間以上あける必要があります。肉料理を食べた後のミルク入りコーヒーや、サラミのピザなどはNGです。

(ヒンドゥー教)

インドやネパールなどに信者の多いヒンドゥー教。牛は神聖な動物とされているため、食べてはいけません。豚も不浄な動物とされているのであまり好まれず、厳格な場合は動物の肉や魚全般を食べない菜食主義の人もいます。一方で乳製品は心身を浄化するとされ、好んで食べられています。

(ジャイナ教)

ジャイナ教はインドに多い宗教です。不殺生を重要視しているため、生活においても虫や植物を殺さないように注意して暮らしています。

そのため肉類全般、卵、魚介類、ハチミツが禁止されています。収穫時に小さな生物を殺してしまう可能性があるため、根菜類も食べてはいけません。厳格なジャイナ教信者は、誤って虫を殺すことのないよう、調理に火を使用することを避ける場合もあります。

(仏教)

仏教は日本や中国をはじめとする東アジアに多い宗教です。宗派や国によって食事のルールもさまざまですが、肉食を避ける傾向にあります。香りが強い五葷(ごくんと読む、ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキのこと)は修行の妨げになるとされ、厳格な仏教においては禁止です。

日本では、仏教の食事として精進料理があります。豆腐や野菜を使い、肉類、魚介類、五葷を使用しない食事です。お寺の宿坊や専門の料理店で味わうことができます。

宗教以外にも考え方や主義による食事の決まりがあります。

(ヴィーガン)

ヴィーガンはベジタリアンの一種です。一般的なベジタリアンは肉や魚を食べませんが、ヴィーガンはそれらに加えて卵、乳製品、ハチミツなどの動物に由来する食材を一切口にせず「完全菜食主義者」と呼ばれています。動物愛護や環境保護、健康志向からこの食事を選ぶ場合が多いでしょう。ヴィーガンを選択している人は、日常生活においても、革製品を使わない、動物実験を行う化粧品や薬を使わない、などを実践しています。

(他のベジタリアンの種類として)

ラクト:乳製品は食べる

オボ:卵は食べる

五葷フリー:五葷を食べない

ホールフード:全粒粉や玄米など、精製されていないものを食べる

などがあり、ラクト・オボなど組み合わせて実践している人もいます。

ベジタリアンの他にも、主義による食事の様式の一例として以下があります。

グルテンフリー:小麦に含まれるグルテンを摂らない食事

ローフード:加熱されたものを食べず、raw(生)のものを食べる食事

マクロビオティック:玄米菜食主義

宗教や考え方ごとにさまざまな違いがあることも分かりました。日本においては認識が進んでいない、対応するお店が少ないという課題もあります。個人が理解を深めていけば、社会の認識も変わり、SDGsの達成にも近づいていくと思われます。

そして、我々食に携わるものとして、更に知識を高めていかないといけないですね。

西脇青果は

「美味しさと健康をお届けし、笑顔を創出します」