フードダイバーシティ!(前半)

今回はフードダイバーシティについて2回に分けて書いていきます。

今年もインバウンド需要が高まり、日本各地で外国人の方でいっぱいです。

そこで、我々食を扱うものとして、食の多様性について知識を持たなければなりません。

観光局が訪日旅行者を対象に調査した報告書によると、訪日で期待することで「日本食」と答えた割合が69.7%にも上っています。「日本酒」も24.4%となっており、食に対する関心が高いことがうかがえます。

フードダイバーシティとは、直訳すると「食の多様性」です。

世界には、宗教の決まりやアレルギーなど様々な理由により、食べられないものを持つ人も多くいます。食事に対する違いを尊重して受け入れ、みんなが同じテーブルを囲んで食事を楽しめるようにする、という考えがフードダイバーシティだそうです。

フードダイバーシティの考え方

フードダイバーシティを考える上で基本的な要素となるのが、下記の3つです。

1、アレルギー等で体に不調が出てくるので食べられないもの

2、宗教上の決まりや、動物愛護などの主義により、食べてはいけないとされているもの

3、好き嫌いで食べたくないもの

それぞれを説明していきます。

【1、アレルギー等で体に不調が出てくるので食べられないもの】

食物アレルギーや、病気・加齢などにより、特定の食品を食べることで健康を害する場合があります。

(食物アレルギー)

食物アレルギーにより食べられない食品を持つ人は年々増えています。全人口の1~2%(乳児に限定すれば10%)が食物アレルギーを持っているとされ、花粉症も含めれば3人に1人は何らかのアレルギーを持っていると推計されています。

食べてしまうと皮膚のかゆみ、目や喉のかゆみや違和感、咳、頭痛、腹痛や下痢などが起こります。重篤な場合は全身に一気に症状が現れ(アナフィラキシーショック)、命に危険が及ぶ場合もあります。

(病気・加齢)

病気や加齢により、食べない方がよい食品がある場合があります。例えば、糖尿病の場合は糖質・脂質を摂りすぎない、高血圧の場合も高脂肪・高コレステロールを控え、減塩食にするなどです。

また高齢の場合は、誤飲の危険性から咬合力・嚥下機能の低下に対応した食事を用意することが望まれます。

【3、好き嫌いで食べたくないもの】

個人の好き嫌いも多様性のひとつです。あまり好意的に語られることは少ないものの、食べたくない気持ちは他の宗教や主義などと同じです。嫌いなものを食べなければいけない食事は楽しくありません。尊重してみんなで楽しく食事ができるのが好ましいですよね。

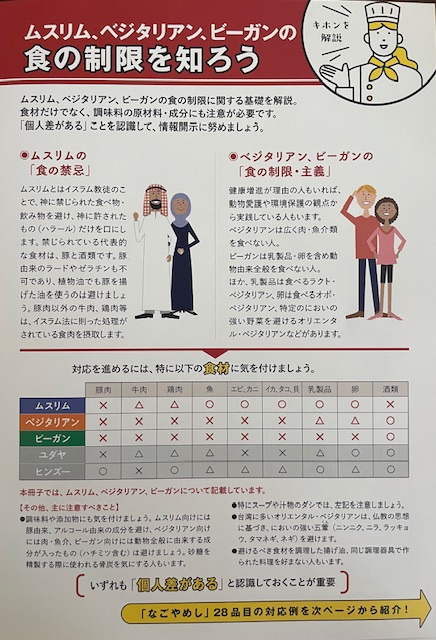

【2、宗教上の決まりや、動物愛護などの主義により、食べてはいけないとされているもの】

については、次回後半で書いていきます。